| Главная » Статьи » Общее краеведение |

Христофорова Пустынь.

«Потому и не замечаем своей бездуховности, что не имеем опыта духовности…»

Много на

нашей северной земле Архангельской святых мест. Жили на ней и праведные люди,

некоторые из них Промыслом Божиим были явлены миру. Одно из таких мест,

находится совсем рядом с нами, основано оно было богомольцем-пустынником

Христофором.

Мне хочется рассказать про одну нашу паломническую поездку, случившуюся в недалёком 2008 году. У нас уже было к тому времени трое сыновей, они подрастали, и поэтому появилась возможность начать паломнические поездки. Конечно мечталось о старинных монастырях, молитвенных скитах ( потом всё это будет, в моей, к тому времени уже вдо́вой жизни), а летом 2008года, мы задумались о том, сколько святых мест есть вокруг нас, совсем рядом, а мы кроме Туровца и не были нигде. Сборы были не долгими, а вот народу собралось немало. Ехали мы тремя машинами.

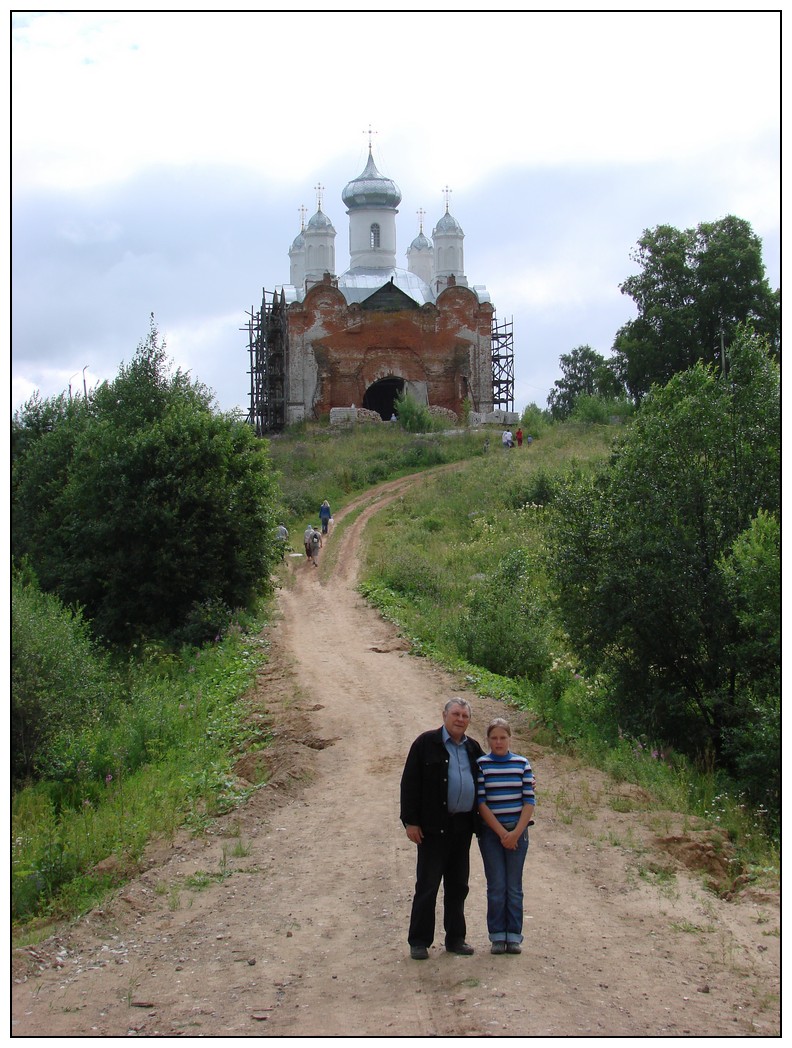

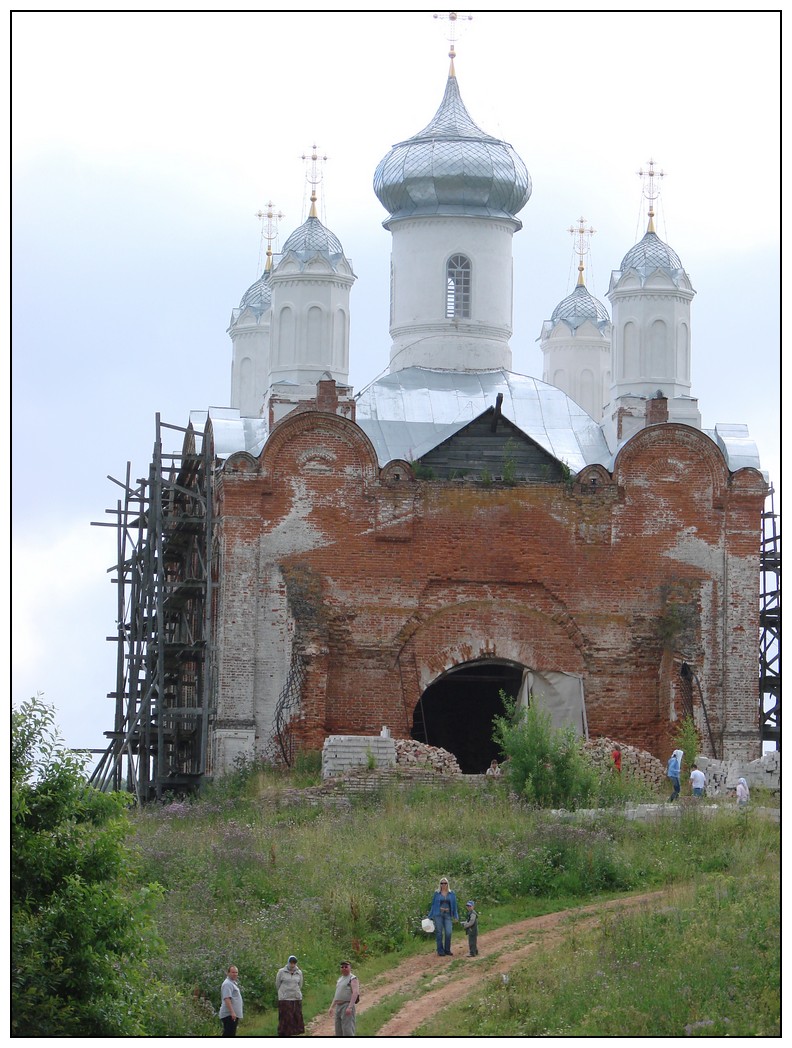

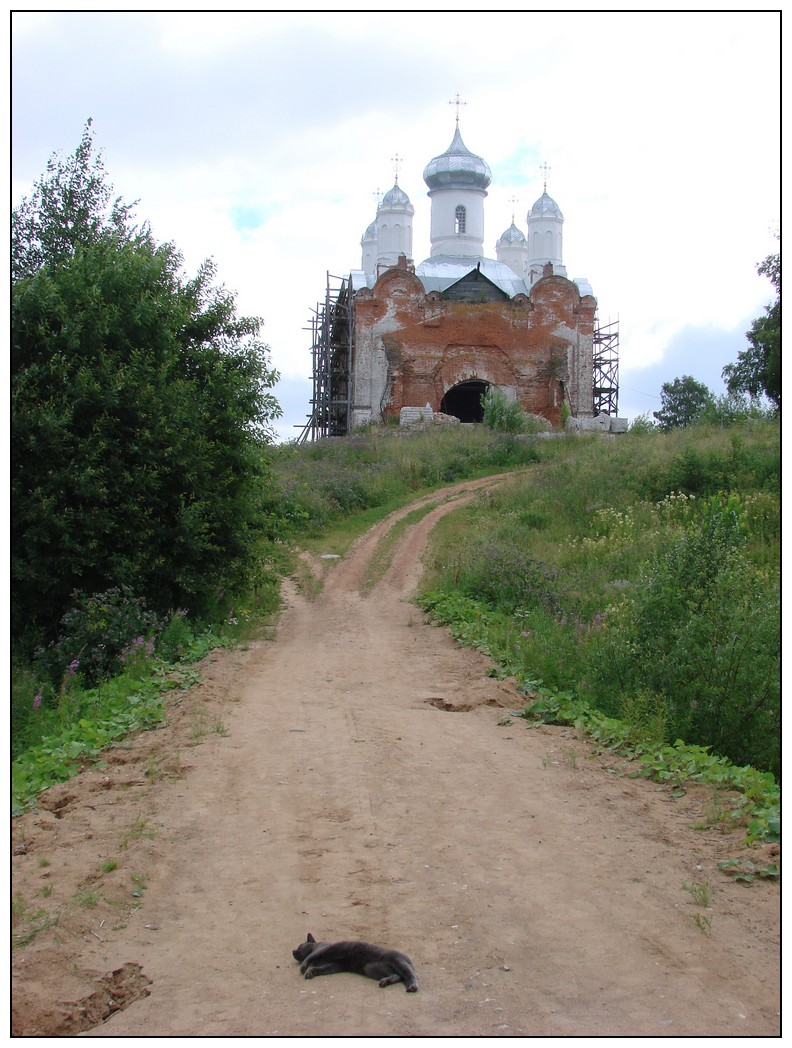

Самый глубоким впечатлением из прочитанного про Христофорову Пустынь, до её посещения, было для меня то, что вода из святого источника пу́стыни была привозима монахами ко двору царя Ивана Грозного, и пили её как великую драгоценность по ложечке… Случилось это после того, как от воды сей, была исцелена супруга царя -Анастасия. «Монахи в посудах вощеных святую воду привозили из далекой Христофоровой Пустыни Сольвычегодского уезда и при царе ее в скляницы малые разливали, и по утрам во здравие тела и души спасения ту воду по несколько капель давали царевнам». Так ценили, то что совсем рядом с нами находится, но так ли оценено это нами! В благодарность Иван Грозный одарил монахов землей и много чего еще даровал Храму из утвари церковной. (Позавидуешь такой благодарности за милость Божию со стороны правителя. Теперь такого нет - стоят президенты со свечками в руках на Пасху, а чтоб вот так – землей наделить, дарами осыпать – такого уже не встретишь…) Расстояние от Котласа до Пустыни не большое – километров 60. Это современная территория Котласского района. Ехать было недолго, но по ощущению казалось, что попали мы совсем в иной мир, в прошлое как-будто… По пути, останавливались в придорожной часовне, построенной на месте трагической гибели отца Михаила (Яворского), настоятеля Коряжемского храма, трудами которого была начата и сделана огромная работа по восстановлению храма в Пустыни. Почтили его память, помолились о душе его. (После гибели о.Михаила его родной брат отец Антоний, продолжит труды брата). Повороты, спуски и подъемы – дорога к Пустыни…, а потом очень неожиданно среди разнотравья, на фоне голубого летнего неба с крапинами облаков – на высоком холме огромный Храм. Обновленные купола словно сливаются с солнечным светом, льющимся с небес. Кажется, что Храм этот, не просто старина, кажется это продолжение самой природы этого места.

Лично для меня те, незабываемые впечатления от дороги: повороты, спуски, подъемы - это олицетворение нашей земной жизни. Мы так и живет, то влево качнет, то вправо поведёт, то подкинет вверх, то летим вниз, не понимая – хватит ли сил вновь подняться, удержаться на ногах. Так и живем… Только бы вот смочь выровнять ход, только бы к концу «дороги» как та наша встреча с Храмом на холме Пустыни –встретиться с Храмом Небесным… К самому Храму и к монастырскому дому на машинах мы подъезжать не стали, решили хоть малый труд совершить- подойти пешим ходом. Был август. Травы вокруг раскинутых лугов большей частью отцвели, а мне казалось, что все вокруг наполнено и цветения и аромата. Видно сердце так ликовало. Благолепие места того, описать трудно, его увидеть и почувствовать требуется, не только глазом, но и сердцем, душой уловить. В.Е. Букаркин

с внучкой Дашей Я и Оля Букаркина возле трех березок, по пути от

Храма к источнику. Обновленные

главы Храма… Приблизившись к Храму, сердце не сжаться не может. Для нас, потомков людей «пришибленных» годами жизни без веры, и то, что осталось от Храма показалось чудом. Конечно мы в 2008 году уже не застали прежнее запустение (отец Михаил впервые посетил Пустынь в 1994 году, тогда видимо и задумал вернуть её к жизни). Мы видели уже результаты труда людей, восстанавливавших Храм. Купола уже были одеты, высились золотые кресты. Вокруг лежали груды кирпичей - работа шла. Да и внутри храма, максимально был наведен порядок. В храме совершались к тому времени моления (первая служба прошла 10 августа 2002 года).

Но та душевная тоска от чувства, что эту самую душу обокрали, тоска от ощущения собственной лишенности чего-то невыразимо необходимого, нужного, святого…тоска эта разливалась по всем венам и сосудам телесным. Внутри Храма. Алтарные врата. Стоя тут, глубокое покаяние заставляло опустить взор свой в землю, ибо стыдно было смотреть на разорение места этого. Стыдно было за предков, стыдно было и за себя самих. А что лично я сделал для того, что бы сохранить «богатство» прадедов? Как я живу? Как рощу детей? Какие слова говорю им? Что впитают они, дети наши от нас- до сих пор самих себя не обретших. Пора себя обретать. И так слишком много времени потрачено на то, чтоб через собственные мучения, невзгоды жизненные, понять - без Бога жить нельзя. Кто-то может конечно, но нам русским - ну никак нельзя. Пора. А то совсем поздно будет. В голове моей крутились рифмованные строки о страшном суде, за год до поездки рожденные:

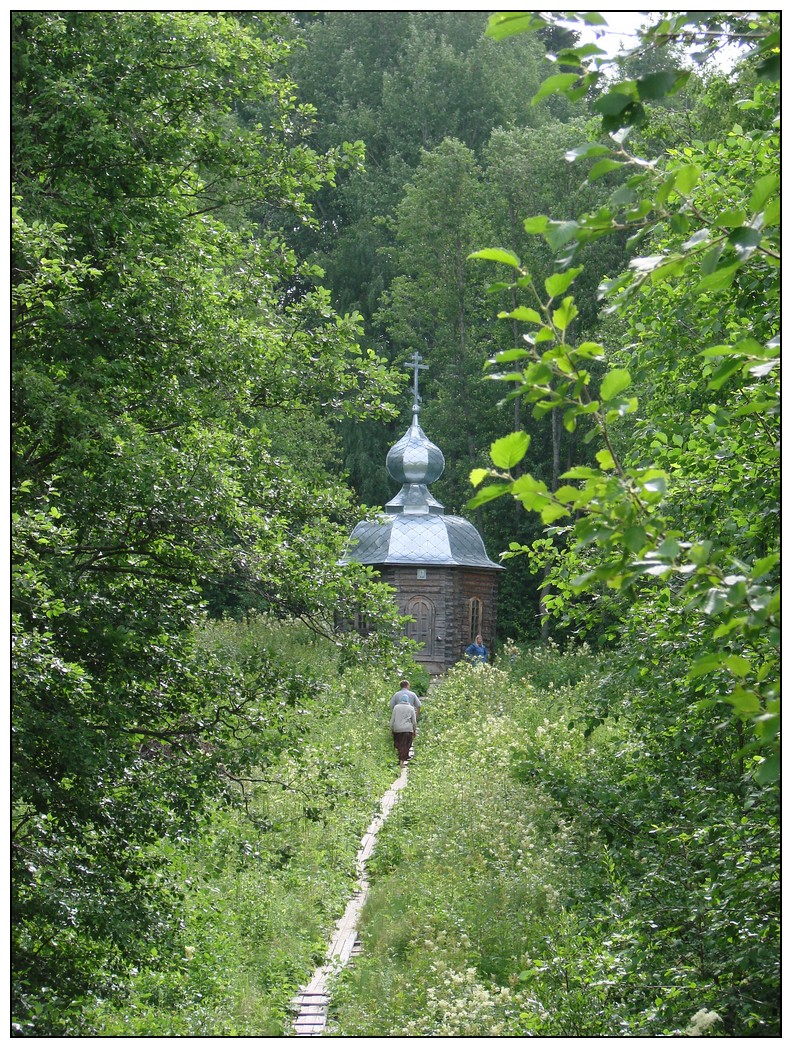

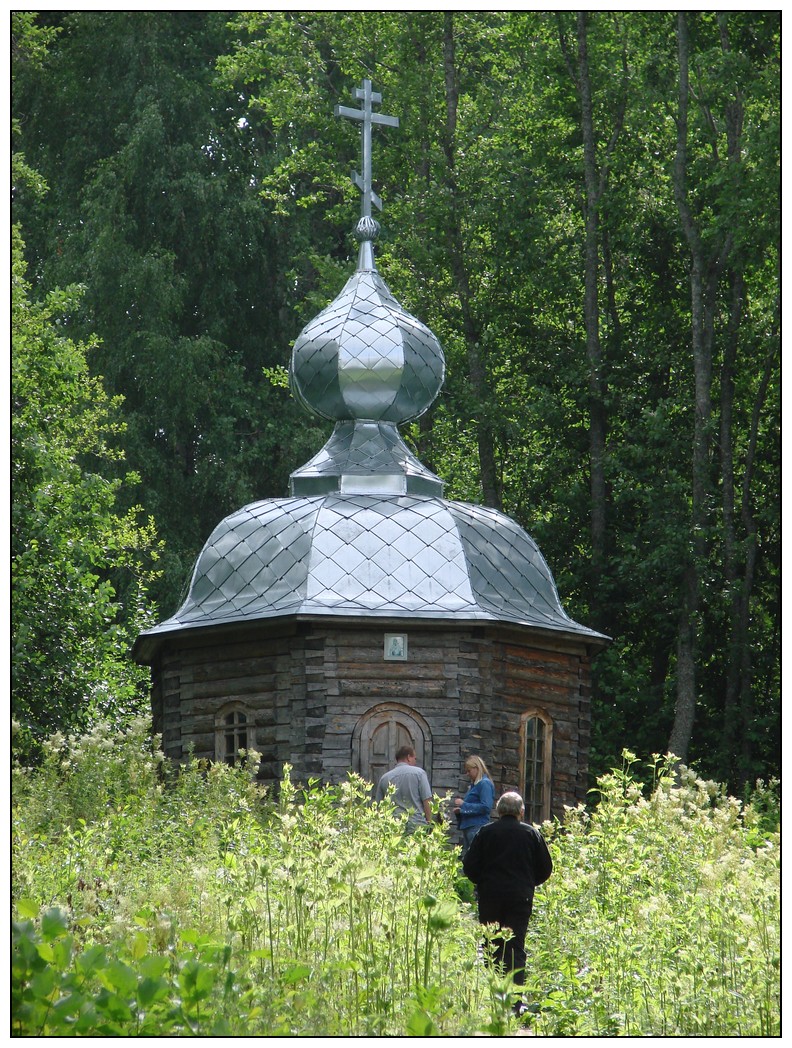

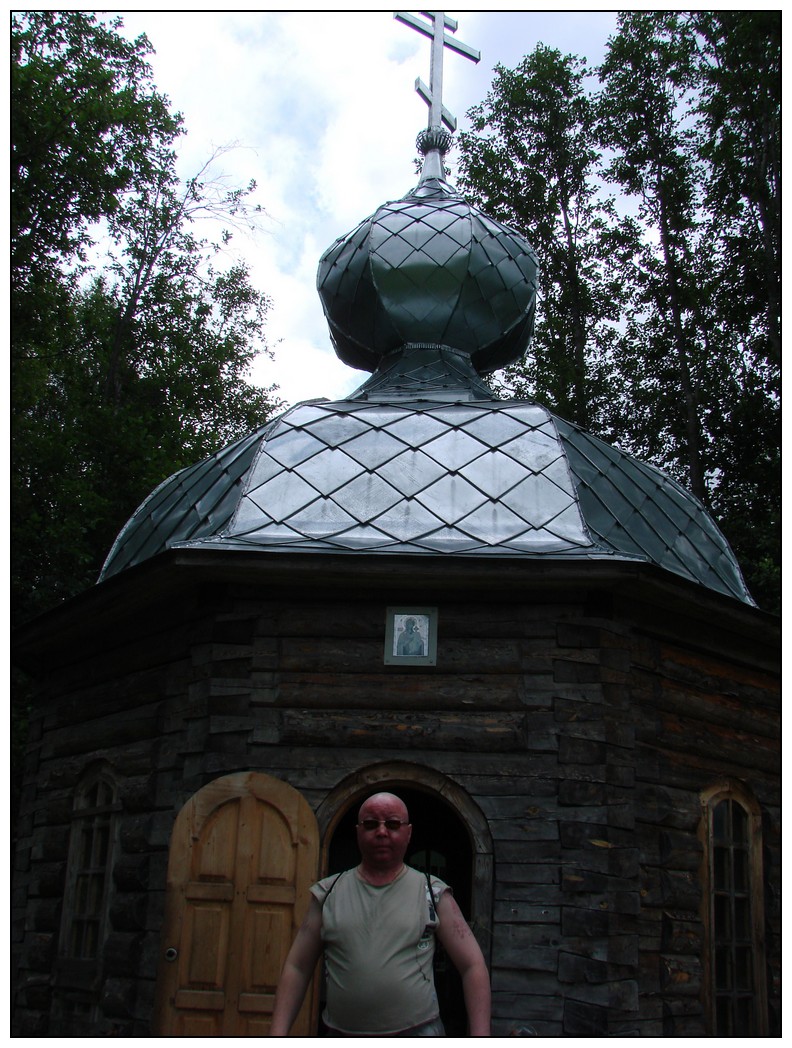

Печаль помог смыть святой источник. Окунаешься в эту ледяную проточную воду и обжигает тебя огнём обновления. Силы в себе ощущаешь новые. Спаси Господи, тех, кто потрудился над устройством часовни у источника возведенной и над устройством удобной купели.

Покаянные чувства конечно из души не ушли, но печаль и боль сменились радостью. Миловал Господь бодрость сердца. После купания родилась во мне уверенность, что желание мое - посильно нести труды христианина на пользу ближним непременно с Божьей помощью станет претворятся в жизнь… Да, русский человек всё же особый, и страна наша – действительно Богом избранная, хранимая. И Слава Богу, что мы – русские и живет на своей земле.

Оля и Даша Букаркины. Часовня у св. источника. Здесь можно помолиться, зажечь свечи, лежащие тут же в часовне, оставив в кружке денежную жертву за них.

Вода из святого источника, привезенная из той первой поездки (позже были и другие), до сих пор хранится у меня дома. Как и полагается свойств она не теряет, запаха и цвета не приобретает, и вот сейчас мне вспомнилось, как однажды в местных газетах было написано про то, что специалисты провели химический анализ воды из источника. Они, сами не мало тому удивляясь, отчитывались о том сколько полезных веществ входит в состав воды: и калий и магний и кальций и др. Рассказывали какие болезни помогает этот состав воды излечить: и сердце укрепить и ритм восстановить, избежать ишемической болезни и с остеопорозом справиться… вообщем, удивлялись составу и еще больше удивлялись тому, что вода из источника не далеко от святого-христофорового расположенного, всего этого лечебного содержания уже не имела. Тут я подумала: от чего-то нам, вечно сомневающимся, все время хочется доказательств, обоснований, подтверждений. Пора учиться больше доверять воле Божией, Его промыслу о нас грешных, учиться верить верой детской, не требующей научных анализов…сердцу и духу доверять…

…увлеченно слушаем рассказ Вадима Евстафьевича о его путешествиях

У святого источника. Отец и сын Букаркины. Саша набирает живительную воду.

Володя

Вид на Храм со стороны источника.

И, конечно же, хочется сказать о том, чьим именем названа Пустынь – о пустыннике Христофоре. Из разных исторических источников собраны следующие сведения о нем: Христофору недолго суждено было слушать наставления своего учителя. Преподобный Лонгин вскоре умер. Христофор после смерти учителя еще 10 лет подвизался в Коряжемской обители. Он ушел из монастыря и поселился в лесу в верховьях реки Малой Коряжемки в 20 верстах к югу от монастыря. Здесь он стал жить в полном уединении и безмолвии, в молитве перед иконою Богоматери Одигидрия, которою его благословили в монастыре и для которой он устроил рядом со своей келью часовню. Вскоре молва о пустыннике распространилась среди жителей окрестных селений. Многие из молившихся в его часовни перед иконою Богоматери получали исцеления от недугов, что еще более стало привлекать к пустыннику как богомольцев так и монахов. Преподобный Христофор вынужден был построить Храм и принять начальство над обителью: Иван Грозный, после исцеления его супруги водой их святого источника Пустыни, щедро наградил Христофора дав ему достаточно денег на устройство обители. Чтобы не быть ослушником царской воли приступил к обустройству обители и строительства нового Храма Богоматери Одигидрии. Около 1555 года Церковь была построена и освящена во имя иконы Богоматери Одигидрия. По окончании работ Христофор ушел из обители (в 1572 году). Куда ушел и где скончался неизвестно. После того, как настоятель покинул основанный им монастырь,монахи остались без пастыря и начали расходиться, часть из них перешла в Коряжемский монастырь. Икону Божьей Матери "Одигитрия" монахи крестным ходом принесли в Коряжемский монастырь. Спустя 12 лет в 1584 году одному из монахов было видение, в котором было грозное повеление, что икону нужно вернуть на прежнее место. Монах рассказал об этом видении игумену Иову, который принял решение вернуть святыню на законное место. Братия монастыря крестным ходом перенесла святой образ в Христофорову пустынь. Впоследствии для чудотворной иконы была возведена церковь.При секуляризационной реформе во времена Екатерины Великой Николо-Коряжемский монастырь был закрыт (указом императрицы Екатерины II об отчуждении земель у монастырей, в 1764 году они были конфискованы), а церкви в Пустыни (в это время в ней имелись две Церкви: каменная в честь Богоматери Одигидрия 1763 года (освящена в 1770 году) и деревянная Введения) сделали приходскими, но святыню больше уже никуда не перемещали. Поклониться чудотворной иконе приходили издалека. А один раз в год со святым образом совершали крестный ход из Христофоровой пустыни через Коряжемский монастырь в Сольвычегодск. Разорение и осквернение святынь началось во времена атеизма. Приход закрыли в тридцатых годах, а икона была утрачена. Оригинальная копия чудотворной иконы находится сейчас в Введенском храме Сольвычегодска. В июле 2005 года прихожане впервые был совершен Крестный ход от Коряжемской духовной обители до Христофоровой Пустыни, верующие несли на руках вновь написанную икону Божьей матери Одигитрии. А у истоков возрождения святого места стоял отец Михаил. Светлая память ему.

Мы возвращались назад, запасшись целебной водицей. На сердце было спокойно и радостно. На душе – мирно… Велика сила места святого. Да укрепит нас в вере Господь…

Вернувшись к машинам, мы встретили спящего кота, пригретого августовским солнцем. Видимо монастырский.

По пути назад мы устроили привал. Коптили рыбу и мясо. Обедалось на свежем воздухе вкусно. И не смотря на то, что после купания, прошло уже несколько часов, все еще горело тело, все еще мысли были там, у святого места – в Пустыни. Как я рада, что дети наши имеют возможность познавать православие еще в детстве, еще не набив «шишек» безбожной жизнью. Потрудимся же всеми силами ума, сердца и воли, что бы в своей жизни избежать пути безверия, а идти путем Православия.

Кирилл Александрович помогает разводить костер.

Дегустация специалистами.

Вода в реке было уже не летней…

Много о чем мы беседовали, сидя за нашей трапезой. Сашин папа рассказывал про свои многочисленные поездки по самым разным, интересным уголкам России, в том числе по монастырям, святым местам. Я слушала и завидовала. И все мы радовались тому, что жива Русь Святая. Оживает и вера в людях. А значит, хранит нас Господь, милует нам свое заступление Матушка Небесная - Пресвятая Богородица. Будем же и мы посильно крепить в самих себе и в ближних наших веру православную, предками нашими обретенную… Однажды митрополит Вениамин (Федченков) сказал о.Иоанну (Крестьянкину) : «Пора нам всем понять, что мы представляем собой существенную ненужность и никому не нужны, кроме Бога». С этим, лично мне, трудно не согласиться…

| ||||||||||||||||||

| Просмотров: 5467 | | ||||||||||||||||||

| Всего комментариев: 0 | |